1.

Pendahuluan

Kepulauan Karimun Jawa secara geografis terletak

di Provinsi Jawa Tengah dan telah ditetapkan sebagai Taman Nasional Laut

Karimun Jawa berdasarkan SK. Menhut Nomor

74/Kpts-II/2001; Tgl 15-3-2001. Pulau Karimunjawa (ekosistem hutan hujan tropis

dataran rendah) 1.285,50 ha, dan wilayah perairan 110.117,30 ha. Kepulauan Karimun Jawa memiliki luas

107.225 ha, yang terdiri dari lautan seluas 100.105 ha, dan daratan seluas

7.120 ha yang tersebar di 27 pulau. Dari 27 pulau tersebut, 5 diantaranya telah

berpenghuni yaitu P. Karimunjawa, P. Kemujan, P. Parang, P. Nyamuk dan

P.Genting. Pulau-pulau yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional

Karimunjawa terdiri dari 22 pulau, sedangkan 5 pulau lainnya tidak termasuk ke

dalam kawasan tersebut, yaitu P. Genting, P. Sambangan, P. Seruni, P.

Cendikian, dan P. Gundul (Yusuf, 2013).

TN

Karimunjawa mempunyai luasan total 111.625 ha, terdiri dari wilayah daratan di

Pulau Kemujan (ekosistem mangrove) 222,20 ha. Kawasan TN Karimunjawa terdapat

lima tipe ekosistem yaitu ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, hutan

pantai, hutan bakau, ekosistem padang lamun, dan ekosistem terumbu karang.

Berbagai upaya identifikasi dan invetarisasi flora dan fauna telah dilakukan

baik oleh Balai Taman Nasional Karimun Jawa (BTNKJ) maupun oleh instansi

terkait. Berdasarkan jenis habitatnya, saat ini telah teridentifikasi 262

spesies flora yang terdiri atas 171 flora yang hidup hutan hujan tropis dataran

rendah (151 flora hutan hujan tropis, 11 spesies lumut, 15 spesies jamur), 45

spesies mangrove, 34 spesies flora hutan pantai, 11 spesie lamun, 18 spesies

rumput laut. Sedangkan untuk fauna, saat ini telah teridentifikasi 897

spesies/genus fauna yang tersusun atas beberapa taxa yaitu Mamalia (7), Aves (116), Reptilia

(13), Insekta (42), Pisces (412),Anthozoa (182 skeleractinian dan 23 non

skeleractinian), Plathyhelminthes (2), Annelida (2),Gastropoda (47), Bivalvia

(8), Cephalopoda (7), Arthopoda (5), Echinodermata (31) (KKP, 2013).

1.

Kondisi Kep. Karimun Jawa

1.2.1.

Kondisi

Fisik dan Alam

Selain kondisi alam yang bagus, kep. Karimun Jawa

juga didukung kondisi fisik yang bagus. Iklim di kep. Karimun Jawa termasuk ke

dalam tipw C dengan curah hujan 3.000 mm/th dan suhu antara 30-310C.

kondisi oseanografi kawasan tersebut rata-rata kecepatan arus adalah 8-25 cm/dt.

Kondisi topografi adalah berupa dataran rendah yang bergelombang dan ketinggian

antara 0-506 m dari permukaan laut. Kondisi hidrologi kawasan Taman Nasional

Karimunjawa tidak terdapat sungai besar, namun terdapat lima mata air besar,

yaitu Kapuran (Pancuran Belakang), Legon Goprak, Legon Lele, Cikmas dan

Nyamplungan, yang dimanfaatkan sebagai sumber air minum dan memasak oleh

masyarakat sekitar (Supriharyono, 2003).

Fakta di lapangan, keberadaan pulau-pulau kecil di

kawasan TN Karimun Jawa sangat strategis sebagai salah satu sumber ekonomi

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi kepulauan Karimun Jawa

yang masih sangat bagus menambal nilai ekonomis kawasan tersebut. Pada

kepulauan Karimun Jawa dapat dijumpai berbagai macam ekosistem laut

diantaranya: ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, dan ekosistem padang

lamun. Ekosistem terumbu karang merupakan ekosistem yang subur dan paling

produktif di lautan, hal ini disebabkan oleh kemampuan terumbu untuk menahan

nutrien dalam sistem dan berperan sebagai kolam untuk menampung segala masukan

dari luar. Yusuf (2013) menyebutkan kondisi terumbu karang di Kep. Karimun Jawa

terdapat 20-33 genus. Jumlah terbesar ditemukan di P. Tengah, P. Kecil, P.

Krakal Kecil dan P. Kumbang, sedangkan yang terendah ditemukan di P. Kemujan,

dan P. Menyawakan. Kepadatan ikan-ikan karang yang didapatkan di perairan

Karimunjawa berkisar antara 0,5–3,2 ekor/m2 atau ratarata sebesar 1,14 ekor/m2.

Kepadatan terendah ditemukan di P. Menjangan Kecil dan tertinggi di P. Sintok

dengan total potensi sumberdaya ikan adalah 653,1 ton/th.

Ekosistem hutan mangrove Taman Nasional Karimunjawa

terdapat di Pulau Karimunjawa, Kemujan, Cemara Kecil, Cemara Besar, Krakal

Kecil, Krakal Besar, Mrico, Menyawakan, dan Sintok. Hutan mangrove terluas

terdapat di Pulau Kemujan dan Karimunjawa seluas 396,90 ha yang didominasi oleh

jenis Exoccaria agallocha sedangkan jenis Rhizhophora stylosa menyebar

di seluruh wilayah. Spesies mangrove yang ditemukan di Karimunjawa terdiri dari

44 spesies yang terdiri atas 26 spesies mangrove sejati dan 13 spesies mangrove

ikutan yang berada di dalam kawasan dan 5 spesies di luar kawasan taman

nasional. Padang lamun tersebar diseluruh kawasan taman nasional hingga

kedalaman 25 m. Jenis lamun yang ditemukan sebanyak 9 jenis yaitu Enhalus

acroides, Halophila ovalis, Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata,

C.Serulata, Halodule pinifolia, H.univervis, Syringodium isotifolium, dan Thalassodendrum

ciliatum. Dengan persentase penutupan dan kerapatan relatif cukup banyak

pada jenis Thalassia hemprichii, Cymodocea rotundata, dan Halophila

ovalis (Anggraeni, 2008).

1.2.2.

Kondisi

Sosial

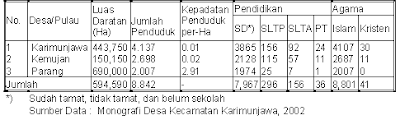

Berdasarkan Statistik Balai Taman Nasional Karimunjawa

Tahun 2002, kawasan Taman Nasional Karimunjawa dihuni penduduk sebanyak 8.842

jiwa. Tingkat pendidikan di Kepulauan Karimunjawa lebih banyak tamat, tidak

tamat dan belum sekolah. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pendidikan

karena penduduk usia sekolah banyak bekerja membantu orang tua, rendahnya

kesadaran dan keterbatasan biaya.

Mata

pencaharian masyarakat karimunjawa didominasi oleh buruh tani/nelayan yaitu

sebesar 61%. Hal ini mengindikasikan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap

sumberdaya perikanan. Masyarakat

Karimunjawa berasal dari etnis Jawa, Madura, Bajo, Bugis, Muna, Luwu,

Buton dan Mandar. Mayoritas penduduk Karimunjawa berasal dari Jawa, namun

sebagian besar etnis telah berbaur dan berinteraksi dengan etnis lain. Salah

satu kebiasaan warga karimunjawa pada setiap Kamis malam adalah mengadakan

acara tahlillan secara bergilir di setiap lingkungan dengan tujuan mempererat

silaturahmi.

1.

Rencana Pengembangan Kep. Karimun Jawa

Kepulauan

Karimun Jawa memiliki kondisi alam yang sangat bagus dan memiliki kearifan

masyarakat yang pro aktif dalam pembangunan dan pengembangan kawasan konservasi

TN Karimun Jawa. Dengan kondisi alam dan masyarakat yang dinamis dan aktif,

maka pengembangan dan pembangunan daerah Kep. Karimun Jawa adalah sebagai

kawasan konservasi dan ekowisata secara terpadu berbasis masyarakat. Menurut

Balai Taman Nasional Karimun Jawa (2004) visi utama pengembangan TN Karimun

Jawa adalah memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dengan

melestarikan fungsi ekosistem menuju terwujudnya hubungan yang seimbang,

seriasi, selaras antara manusia dan lingkungannya yang dapat mendukung

pembangunan berkelanjutan di wilayah kepulauan karimunjawa.

Keterpaduan dan

integrasi Kep. Karimun Jawa dapat dicapai dengan adanya 1.) keberadaan

sumberdaya pesisir dan lautan yang besar dan beragam, 2.) peningkatan

pembangunan dan jumlah penduduk, 3.) tuntutan keseimbangan antara kepentingan

konservasi dan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan sebagai pusat

pengembangan kegiatan ekonomi dalam proses pembangunan. Pengembangan aspek

sosial, ekonomi, dan budaya: dilakukan secara berkelanjutan dan dinamis dengan

mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspirasi masyarakat serta

konflik kepentingan dan pemanfaatan yang mungkin ada. Integrasi dan keterpaduan

pengelolaan Kep. Karimun Jawa meliputi beberapa hal diataranya: aspek ekologis,

sektor, multi disiplin ilmu, stakeholder, dan private sector. Pendekatan

keterpaduan pengelolaan/pemanfaatan kawasan kep. Karimunjawa menjadi sangat

penting, sehingga diharapkan dapat terwujud satu rencana dan satu pengelolaan

serta tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat

secara keseluruhan.

Balai

Taman Nasional Karimun Jawa (2004) menentukan arah kebijakan pengelolaan Kep.

Karimun Jawa menjadi 5 arah kebijakan. Kebijakan tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Kebijakan

pemberdayaan masyarakat (memperkuat peran penduduk asli, dan pembangunan

ekonomi masyarakat)

2.

Kebijakan

konservasi lingkungan biofisik

3.

Kebijakan sistem

pemanfaatan zona

4.

Kebijakan

pengembangan pariwisata bahari terpadu

5.

Kebijakan

pengembangan kelembagaan dan pembiayaan.

2.

Pengembangan

Sektor Ekowisata Kep. Karimun Jawa

Sektor pariwisata adalah sektor pendongkrak roda

perekonomian. Sektor pariwisata mampu memberikan sumbangan besar bagi

perkembangan kehidupan masyarakat sekitar. Sektor wisata dipadupadankan dengan

ekologis menajdi ekowisata. Konsep ekowisata diharapkan mampu menggerakan roda

ekonomi dengan tetap ramah terhadap lingkungan. Pembangunan Kep. Karimunjawa

harus mampu mengakomodir dua hal penting, yaitu kesejahteraan masyarakat dan

kelestarian lingkungan. Oleh karenanya pembangunan Karimunjawa harus memiliki

manfaat terbesar untuk masyarakat. Orientasi pengembangan harus memiliki

keseimbangan kepentingan antara ekonomi dan konservasi dan seluruh rangkaian

proses dari pengembangan sampai dengan pembangunan melibatkan masyarakat dan stakeholder

terkait. Pariwisata dikembangkan dengan menggunakan prinsip sebagai

berikut:

1.

Pariwisata

sebagai industri,

2.

Pariwisata

berkelanjutan

3.

Pariwisata

sebagai pengembangan wilayah

4.

Keterpaduan

sistem permintaan dan penawaran

5.

pemberdayaan

masyarakat lokal

6.

Sinergis dan

komplementasi

Tampaknya, konsep ekowisata (eco-tourism)

hanya menjadi wacana belaka. Konsep ini hanya sebagai konsep, tetapi pada

kenyataan lapang tetap menimbulkan masalah degradasi lingkungan. Secara umum,

fungsi utama kawasan taman nasional adalah sebagai daerah perlindungan

sumberdaya alam hayati dan non hayati. Kerusakan lingkungan dari proses

penangkapan ikan yang kurang ramah lingkungan, waste management yang

kurang bagus ditambah dengan jumlah wisatawan yang semakin besar.

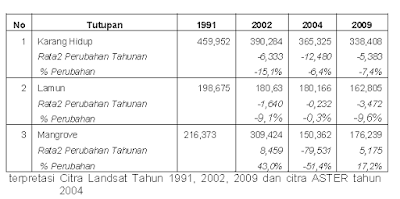

Degradasi yang terjadi dapat dilihat dari tabel di bawah menurut

Suryanti (2010):

Data di atas merupakan data yang didapat dari

analisa citra satelit dalam skala periode waktu. Data didapat dari perbandingan

tahun 1991, 2002, 2004, dan 2009. Terdapat perubahan yang signifikan dari tahun

1991 hingga tahun 2002. Ekosistem karang hidup mengalami degradasi sebesar

15,1%, lamun sebesar 9,1%, dan mangrove mengalami perluasan 43,0%. Tahun

2002-2004 degradasi 6,4%, 0,3%, dan 51,4% untuk karang hidup, lamun, dan

mangrove. Kondisi ini terus berlangsung dari waktu ke waktu hingga saat ini.

Dari data diatas, ekowisata memang cara baik untuk

meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Akan tetapi, fakta di lapang ekowisata

masih tidak bisa menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan ekologi. Dengan

demikian TN Karimun Jawa, kabupaten Jepara harus dikembalikan ke tujuan semula

untuk tujuan konservasi dan perlindungan lingkungan.

REFERENSI

Anggraeni,

R. 2008. Valuasi Ekonomi Ekosistem Terumbu Karang Taman Nasional Karimunjawa.

Bogor: Institut Pertanian Bogor.

BTNKJ.

2004. Penataan Zonasi Taman Nasional Karimunjawa Kabupaten Jepara Provinsi

Jawa Tengah. Semarang: Departemen Kehutanan.

KKP.

2013. Basis Data Konservasi. (http://kkji.kp3k.kkp.go.id/

index.php/basisdata- kawasan-konservasi/details/1/13). Diakses pada 28

September 2015 Pukul 16.59.

Supriharyono.

2003. Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis.

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suryanti.

2010. Degradasi Pantai Berbasis Ekosistem di Pulau Karimun Jawa Kabupaten

Jepara. Semarang: Universitas Diponegoro.

Yusuf,

M. 2013. Kondisi Terumbu Karang dan Potensi Ikan di Perairan Taman Nasional

Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Semarang: Universitas Diponegoro.